L’essentiel à retenir : Une fois votre maladie reconnue comme professionnelle, vos indemnités sont recalculées rétroactivement avec des taux bien plus avantageux (60% puis 80% de votre salaire). Cela signifie un rattrapage financier dès le premier jour d’arrêt, sans délai de carence. Un avantage crucial pour les salariés, qui mérite d’être activement réclamé. En moyenne, la régularisation rapporte 30% de plus que les IJ classiques.

Vous êtes en arrêt pour une maladie professionnelle et la régularisation des indemnités ressemble à un casse-tête administratif ? On vous comprend ! Entre les démarches à suivre, les différences d’indemnisation (50 % du salaire au départ, jusqu’à 80 % après reconnaissance) et le stress du versement rétroactif, c’est facile de se perdre. Pas de panique : cet article vous guide pas à pas pour tout comprendre, de la déclaration à la CPAM jusqu’au montant exact que vous toucherez. On démonte les étapes clés pour que vous puissiez enfin empocher la différence. C’est parti !

La régularisation des indemnités pour maladie professionnelle : on met tout le monde sur la même longueur d’onde

Vous êtes en arrêt pour une maladie liée à votre travail et vous entendez parler de « régularisation d’indemnités » ? Pas de panique, on décortique tout ça ensemble !

Pour faire très simple, la régularisation des indemnités intervient quand une maladie professionnelle est officiellement reconnue. C’est un ajustement financier qui remet vos indemnités journalières au niveau supérieur, avec un caractère rétroactif. En gros, vous touchez davantage, et ça prend en compte dès le premier jour de votre arrêt.

Concrètement, la Sécurité sociale recalculera vos droits depuis le début de votre absence, car les règles sont plus favorables pour une maladie professionnelle. C’est une bonne nouvelle : vous ne perdez pas les droits sur des jours déjà indemnisés, mais vous bénéficiez d’un rattrapage. Notez que cette rétroactivité est limitée à deux ans maximum, comme le prévoit la loi de financement de la Sécurité sociale.

À noter : on se concentre ici sur le cadre français, même si d’autres pays ont des mécanismes similaires. Dans cet article, on verra comment fonctionne cette régularisation, qui prend le relais (Sécurité sociale ou employeur, ce dernier pouvant intervenir en cas de faute inexcusable), et les démarches administratives à suivre pour ne rien louper. C’est parti pour les détails !

L’étape clé : la reconnaissance de votre maladie professionnelle

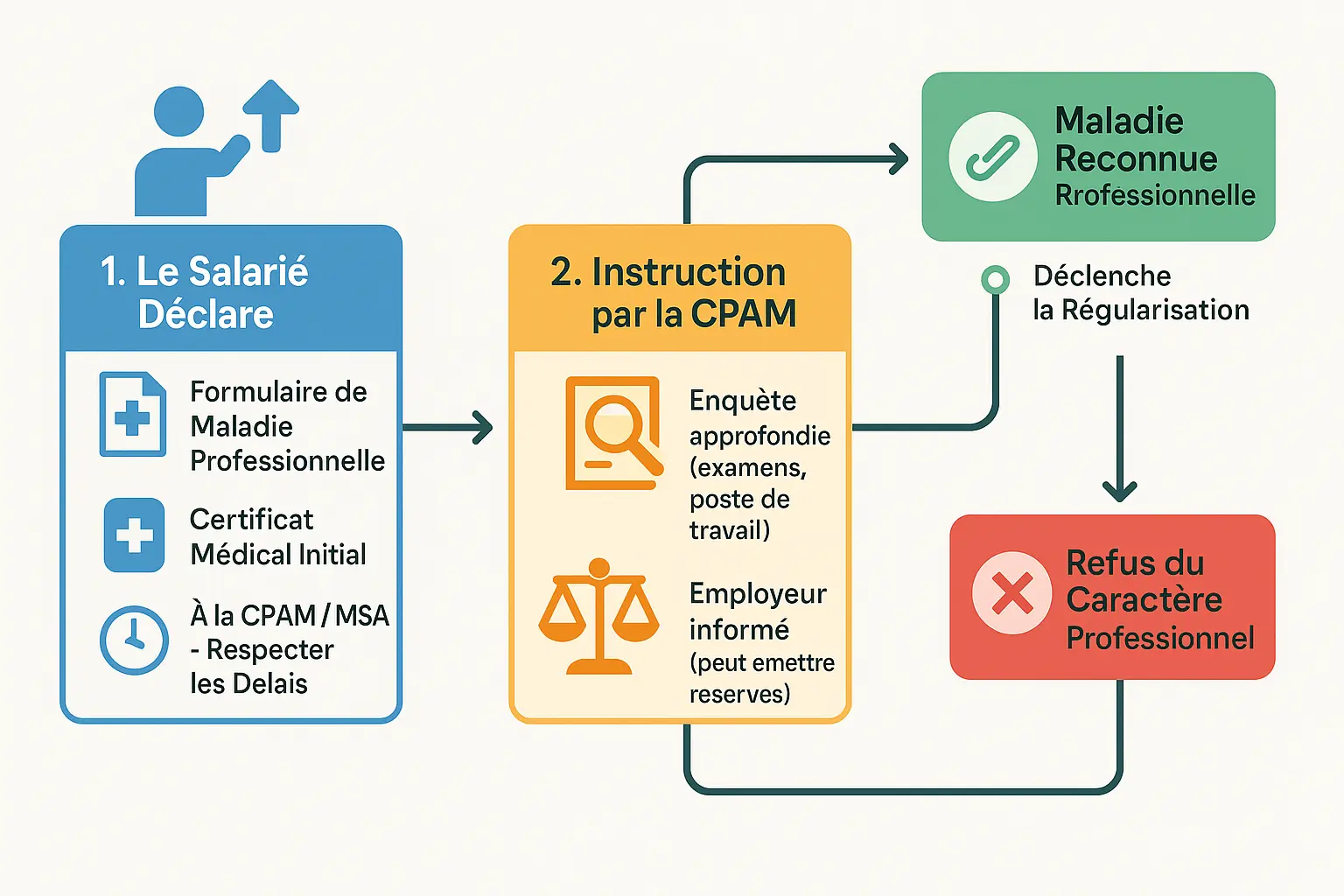

La déclaration : le point de départ de vos démarches

Pour entamer la déclaration de maladie professionnelle, deux documents sont indispensables : le formulaire spécifique et le certificat médical initial précisant la maladie et sa date de constatation. Ce certificat sera la base de l’instruction.

Le délai imparti est crucial : 15 jours après le début de l’arrêt. Pas de panique si vous tardez : vous avez jusqu’à 2 ans pour déclarer, sous certaines conditions. Un arrêt non déclaré sous 48h peut poser problème, alors imaginez pour une maladie professionnelle ! Vous pouvez déclarer jusqu’à 2 ans après la date de l’arrêt, la date du certificat médical, la fin des indemnités de maladie, ou l’inscription de la maladie aux tableaux officiels. Si celle-ci a été constatée avant son inscription, vous avez 3 mois après cette date pour agir.

L’instruction par la caisse d’assurance maladie (CPAM)

Une fois la déclaration envoyée, la CPAM ou la MSA vérifie le lien avec votre travail. Elle peut demander des examens complémentaires ou enquêter sur les risques spécifiques de votre poste.

L’employeur est informé et peut émettre des réserves motivées. À l’issue de l’instruction (120 jours max), la CPAM reconnaît ou refuse le caractère professionnel. C’est ce feu vert qui active la régularisation des indemnités. Si la maladie figure au tableau des maladies professionnelles mais que les conditions ne sont pas remplies (exposition insuffisante, travaux non listés), ou si elle n’y figure pas mais cause une incapacité permanente ≥25%, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) est consulté. Son avis, rendu en 4 à 6 mois, suspend le délai d’instruction. En cas de reconnaissance, vous percevez des indemnités majorées dès le 1er jour d’arrêt, sans délai de carence.

Les indemnités journalières : le calcul avant et après régularisation

Vous ignorez si votre arrêt maladie sera reconnu comme professionnel ? Sachez que votre indemnisation peut être augmentée si la maladie est liée à votre travail. On vous explique les différences clés.

Quel est le mécanisme exact ?

Initialement, vous percevez 50% de votre salaire journalier de référence (salaire brut divisé par 30,42, plafonné à 392,81€), avec 3 jours de délai de carence. Exemple concret : pour un salaire mensuel brut de 3 000€, votre salaire journalier est de 98,62€ (3 000 / 30,42). Avant reconnaissance, vous touchez donc 49,31€/jour. Mais si la CPAM valide l’origine professionnelle, tout change :

- 60% du salaire de référence pour les 28 premiers jours (59,17€/jour dans notre exemple)

- 80% à partir du 29e jour (78,90€/jour dans notre cas)

Et cerise sur le gâteau : ces majorations s’appliquent dès le 1er jour de l’arrêt. La CPAM verse alors la différence rétroactivement. Concrètement, sur 40 jours d’arrêt, vous gagnez 400€ supplémentaires.

Les avantages concrets de la reconnaissance

Résumons en 3 points :

- Avant : 50% du salaire journalier + 3 jours de carence

- Après : 60% puis 80% du salaire, sans carence

- Le rappel : Vous récupérez la différence pour toute la période écoulée

Cette réévaluation profite aux salariés dès que leur maladie figure dans les 180 pathologies officielles (TMS, cancers professionnels…). Notez que si l’employeur a commis une faute inexcusable (manque de protection, non-respect des normes), le montant des indemnités pourrait être encore plus élevé. Dans ce cas, la victime peut aussi solliciter des dommages et intérêts.

Et concrètement, comment ça se passe ?

La CPAM vous notifie la régularisation par courrier. Le versement du rappel intervient en général 2 à 3 mois après la décision. Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire de votre part. Toutefois, pour accélérer le processus, transmettez rapidement à votre médecin conseils et certificats médicaux nécessaires. En 2015, 60 000 cas de maladies professionnelles ont été identifiés, dont 80% de cancers liés à l’amiante. Grâce à ce système, de nombreux salariés ont récupéré des centaines d’euros sur leurs arrêts. Par ailleurs, si votre employeur a failli à ses obligations, vous pouvez déposer une demande de reconnaissance de faute inexcusable en parallèle.

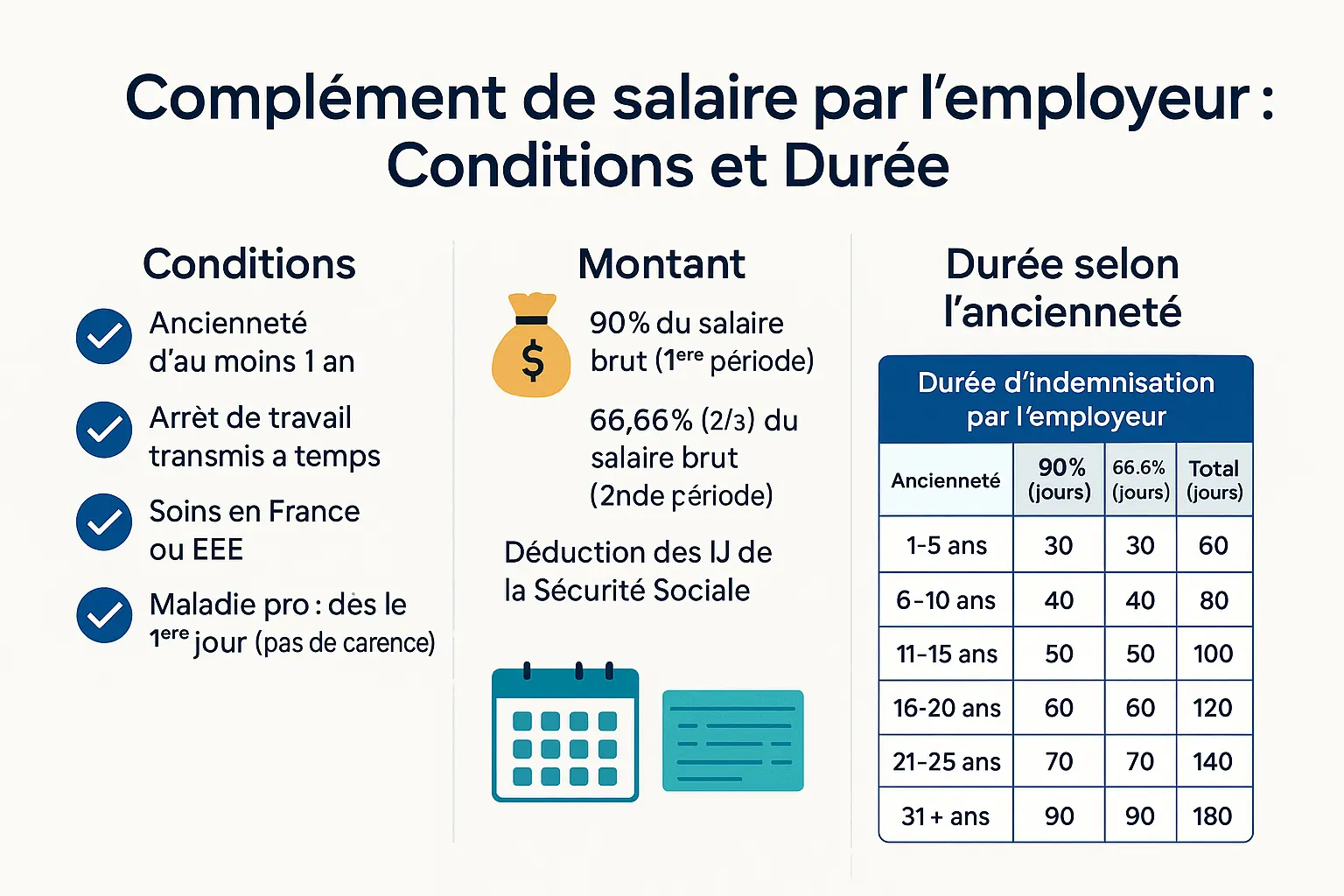

Et l’employeur dans tout ça ? le complément de salaire

Les conditions pour en bénéficier

Pour faire très simple, l’employeur peut verser un complément de salaire en cas de maladie professionnelle. Mais attention, certaines conditions doivent impérativement être remplies.

- 1 an d’ancienneté : garantit une stabilité dans l’entreprise avant d’accéder à ce droit

- Déclaration dans les 48 heures : permet à l’employeur de gérer rapidement les démarches administratives

- Certificat médical fourni : preuve indispensable pour valider l’arrêt de travail

- Soins en France ou dans l’EEE : conditions géographiques d’éligibilité

- Exclusion des contrats précaires : les travailleurs temporaires, saisonniers ou à domicile sont exclus

Bon à savoir : contrairement aux arrêts maladie classiques, ce complément est versé dès le premier jour d’absence, sans délai de carence habituel de 7 jours. Si votre employeur tarde à respecter ses obligations, sachez qu’il existe des recours en cas de complément de salaire non payé par l’employeur.

Montant et durée du versement : tout dépend de votre ancienneté

Pour y voir plus clair, rien ne vaut un tableau synthétique. Comme à mon habitude, je vous ai simplifié les éléments essentiels !

Le montant dépend de votre salaire brut : 90% les premiers jours puis 66,66%. L’employeur déduit les IJ de la Sécurité sociale de son versement, évitant un double avantage. La période de 12 mois est évaluée de date à date, en tenant compte des absences indemnisées précédemment. Autrement dit, plus votre ancienneté est longue, plus la protection financière est étendue.

Concrètement, comment on fait ? Les démarches et les pièges à éviter

Les documents à ne pas oublier

Bon à savoir : voici les documents indispensables pour éviter les retards ou refus de votre demande.

- Le formulaire Cerfa n°16130*01 de « Déclaration de maladie professionnelle ».

- Le certificat médical initial (volet 1 et 2), rempli par votre médecin, décrivant la maladie et son lien avec votre travail.

- Les deux premiers volets de l’avis d’arrêt de travail si votre médecin vous a prescrit un arrêt.

- L’attestation de salaire fournie par votre employeur (souvent transmise directement à la CPAM).

Pensez à vérifier que chaque document est complet et signé avant l’envoi. Une pièce manquante peut bloquer toute la procédure !

Gérer les délais et la paperasse : nos conseils pour ne pas perdre pied

Patience et organisation sont vos meilleurs alliés. Le processus peut durer plusieurs mois, surtout si la CPAM demande une enquête ou un avis médical complémentaire. Voici nos conseils :

- Conservez des copies de tous les documents envoyés (numérisées ou physiques), au cas où.

- Notez les dates d’envoi et les numéros de suivi pour chaque pièce.

- Utilisez le suivi de votre dossier sur le site Ameli ou contactez directement votre CPAM pour vérifier l’avancement.

Le délai de décision est de 120 jours maximum après réception du dossier complet. En cas de retard, n’hésitez pas à relancer. En attendant, les indemnités versées restent celles de la maladie non professionnelle, ce qui peut peser sur votre budget. Préparez-vous à cette période délicate !

Cas particulier : la régularisation dans la fonction publique

Et si on est fonctionnaire, ça se passe comment ? C’est une excellente question, car les règles diffèrent !

Dans la fonction publique, c’est l’administration employeur qui gère les cas de maladie professionnelle, via une procédure interne. La reconnaissance de l’imputabilité au service s’obtient souvent après avis d’une commission de réforme, sans passer par la CPAM.

Concernant les indemnités, le fonctionnaire en CITIS (Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service) conserve son plein traitement. C’est plus avantageux qu’un arrêt maladie classique. La régularisation consiste à verser la différence si l’agent a d’abord été placé en congé maladie ordinaire.

Pour en bénéficier, il faut déposer une déclaration écrite dans les délais : 15 jours pour un accident, 2 ans pour une maladie. Un certificat médical doit être transmis sous 48 heures, faute de quoi la rémunération est réduite de moitié.

Comme à notre habitude, on insiste : respecter ces étapes est essentiel. Une fois le CITIS validé, le plein traitement est versé, incluant traitement indiciaire et indemnités de résidence. Une garantie financière précieuse pour les agents.

Il n’en tiendra qu’à vous de trancher : bien comprendre ce mécanisme évite des pertes importantes. En cas de doute, contactez votre DRH pour sécuriser la démarche.

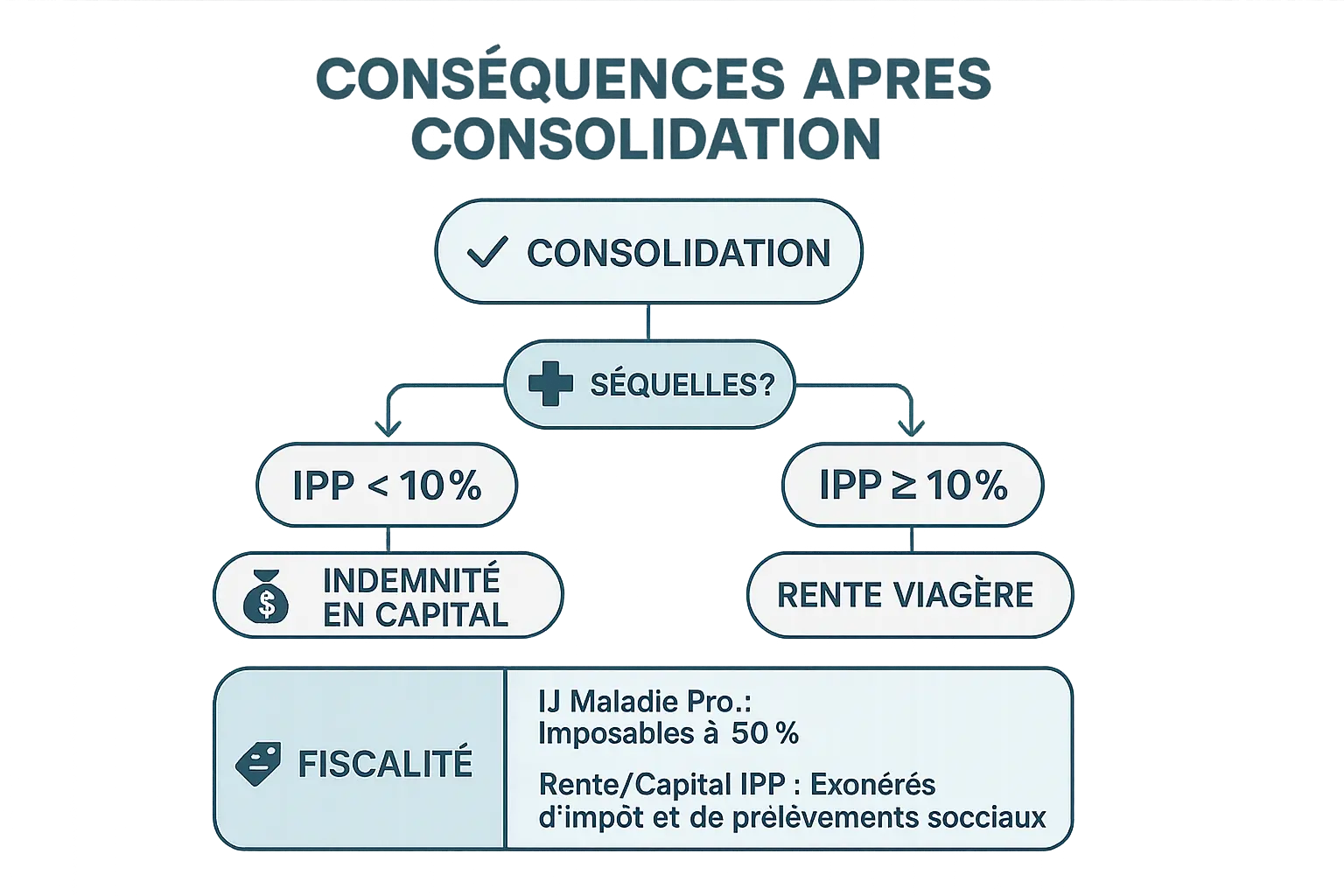

Et après la consolidation ? Rente, capital et fiscalité

Une fois l’arrêt de travail terminé, arrive un moment clé : la consolidation. C’est le moment où l’état de santé du salarié est stabilisé. Les indemnités journalières (IJ) cessent alors. Mais si des séquelles persistent, la CPAM intervient pour évaluer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).

Pour faire très simple : si ce taux est inférieur à 10%, vous touchez une indemnité en capital. Autrement dit, une somme unique versée une bonne fois pour toutes. En revanche, si le taux atteint ou dépasse les 10%, c’est une rente viagère qui est versée. Elle est perçue régulièrement (mensuellement ou trimestriellement) jusqu’à la fin de vie.

- Taux d’IPP inférieur à 10% : Vous recevez une indemnité en capital, c’est-à-dire une somme versée en une seule fois.

- Taux d’IPP supérieur ou égal à 10% : Vous percevez une rente viagère, versée périodiquement (chaque trimestre ou chaque mois) jusqu’à la fin de votre vie.

Bon à savoir : les IJ liées à une maladie professionnelle sont soumises à l’impôt sur le revenu, mais uniquement à hauteur de 50%. En revanche, la rente viagère ou le capital IPP sont des montants nets, sans prélèvements sociaux ni imposition. Une bonne nouvelle quand on sait qu’après la consolidation, chaque euro compte.

Ce qu’il faut retenir pour votre régularisation

Nous arrivons presque aux termes de cet article, alors récapitulons les points essentiels ! La régularisation des indemnités liées à une maladie professionnelle n’est pas une faveur, c’est un droit. Une fois la reconnaissance officielle obtenue via la CPAM ou la MSA, les compensations financières sont automatiquement revalorisées. Pour faire très simple, plus besoin d’attendre : dès le premier jour d’arrêt, les indemnités journalières (IJ) sont majorées, sans délai de carence.

Bon à savoir : votre rôle est crucial. C’est vous, salarié, qui devez initier la démarche en déclarant la maladie dans les délais impartis et en fournissant les justificatifs médicaux. Comme à notre habitude, insistons sur un détail clé : l’employeur peut être tenu responsable en cas de faute inexcusable, mais c’est une procédure complexe à démontrer. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour aborder cette situation plus sereinement. N’oubliez pas que bien s’informer, c’est déjà la première étape pour faire valoir vos droits !